Kapitel 9 - Gefahr und Sicherheit

Bergarbeiter hatten einen schweren, anstrengenden und zudem gefährlichen Beruf. Der Druck des Gebirges und damit Stein- und Kohlefall, austretende Gase, Sprengungen, Wassereinbrüche bildeten eine dauernde persönliche Gefährdung und ebenso eine Störung des Betriebes. Daher mußte hier Vorsorge getroffen werden. Zwar war grundsätzlich jeder für seine Sicherheit selbst verantwortlich, der Steiger hatte jedoch die Verantwortung für die Sicherheit seiner Abteilung, seinen Anordnungen war Folge zu leisten. 1937 wurde es Pflicht, Sicherheitshelme zu tragen – was zunächst nicht leicht durchzusetzen war. Eine wichtige Bedingung der Sicherheit war auch die Solidarität der Arbeitsgruppe, die wechselseitige Sorgfalt, das füreinander Einstehen.

Bergarbeiter hatten einen schweren, anstrengenden und zudem gefährlichen Beruf. Der Druck des Gebirges und damit Stein- und Kohlefall, austretende Gase, Sprengungen, Wassereinbrüche bildeten eine dauernde persönliche Gefährdung und ebenso eine Störung des Betriebes. Daher mußte hier Vorsorge getroffen werden. Zwar war grundsätzlich jeder für seine Sicherheit selbst verantwortlich, der Steiger hatte jedoch die Verantwortung für die Sicherheit seiner Abteilung, seinen Anordnungen war Folge zu leisten. 1937 wurde es Pflicht, Sicherheitshelme zu tragen – was zunächst nicht leicht durchzusetzen war. Eine wichtige Bedingung der Sicherheit war auch die Solidarität der Arbeitsgruppe, die wechselseitige Sorgfalt, das füreinander Einstehen.Auch die Religion bot Schutz und Sicherheit. Die heilige Barbara war die Schutzpatronin der Bergleute und genoß besondere Verehrung. – Alles, was die Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit der Bergleute stärkte und schulte, war von Bedeutung: Die Geruchsunterscheidung von Gasen, die Beobachtung des Geleuchts und der Risse im Stein, das Hören des arbeitenden Gebirges und des rieselnden Wassers waren wichtige Fähigkeiten, gesund wieder an das Tageslicht zu kommen. Auch die einander erzählten Mythen und Legenden vom „Alten Mann“, dem Klopfer, dem Stinker und dem Blaser trugen zur Aufmerksamkeitslenkung bei, oder auch der Zeichenunterricht in der Sonntagsschule.

Zu den Aufgaben des Hauers gehörte es, die Stelle, an der er arbeitet, mit Holz auszuzimmern. Zum einen mußte der Gebirgsdruck abgefangen, zum anderen zur eigenen Sicherheit herabfallendes Gestein abgehalten werden. Die türstockartige Zimmerung der Stollen hatte in jedem Fall ohne Nägel zu erfolgen, da diese dem wechselnden Drücken und Schieben nicht widerstanden hätten. Der Berg „arbeitete“ ja durch den Abbau. - Oftmals splitterte die Zimmerung unter dem großen und durch den Abbau stark wechselnden Druck. Dieses Holz konnte als Heizmaterial mitgenommen werden.

Obwohl die Grube schon um die Jahrhundertwende elektrifiziert war, gab es mit Ausnahme der Füllorte keine Beleuchtung. Elektrizität war untertage durch den Funkenflug prinzipiell gefährlich und konnte die mit Gas und Kohlestaub gemischte Luft zu Explosion bringen (schlagende Wetter). Untertage betriebene Maschinen mußten immer auch speziell abgedichtet sein (vor Schlagwetter geschützt). Aus gleichem Grund war auch das Rauchen untertage untersagt – die Bergleute griffen traditionell zum Schnupftabak., auch um die Atemwege zu säubern.

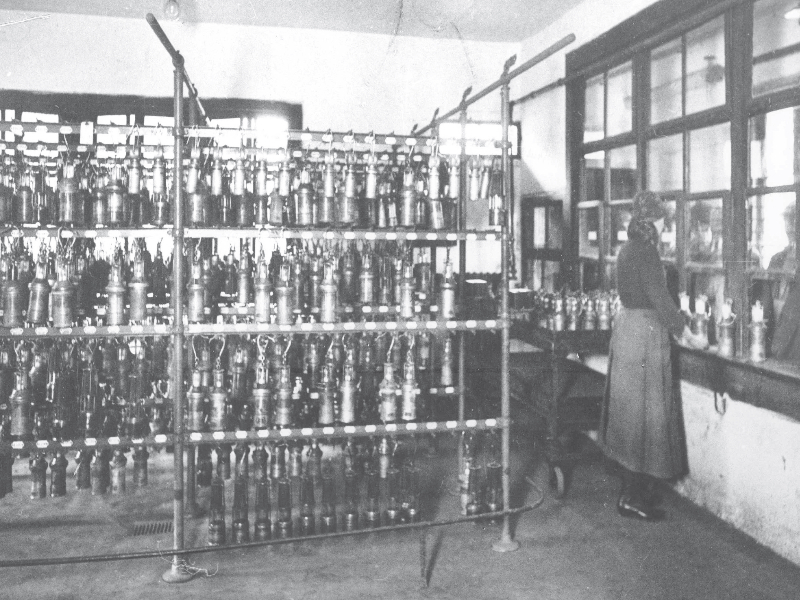

Jeder Bergmann hatte sein Geleucht bei sich, das mit Öl brannte (z.T. auch Karbyd). Diese Lampe hatte zudem noch eine weitere Funktion: Farbe und Höhe der Flamme zeigten die Zusammensetzung der Luft an, hatten also eine Warnfunktion. Die Lampe wurde bei der Ausfahrt abgegeben, gewartet, neu befüllt und am nächsten Tag wieder mit hinuntergenommen.

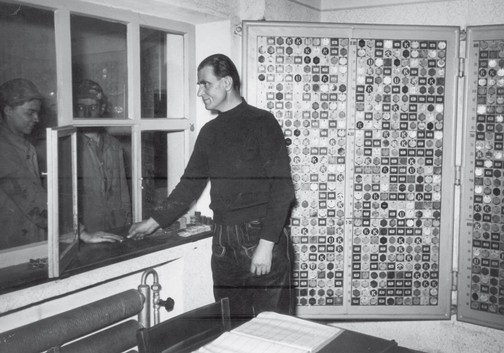

Jeder Bergmann hatte sein Geleucht bei sich, das mit Öl brannte (z.T. auch Karbyd). Diese Lampe hatte zudem noch eine weitere Funktion: Farbe und Höhe der Flamme zeigten die Zusammensetzung der Luft an, hatten also eine Warnfunktion. Die Lampe wurde bei der Ausfahrt abgegeben, gewartet, neu befüllt und am nächsten Tag wieder mit hinuntergenommen.Jeder, der in die Grube einfuhr, bekam auch eine Sicherheitsmarke, die hinterher wieder abgegeben wurde. Fehlte eine Marke, so wußte man, wen man zu suchen hatte. War ein Unfall passiert, so ließ sich das Opfer aufgrund der Marke identifizieren.

Kam es zu Bränden, Wassereinbrüchen, Schlagwetterexplosionen oder wurden Bergleute verschüttet, so trat die Grubenwehr in Aktion. Wichtig waren Atemgeräte und das Abdichten der Stollen, um Brände einzudämmen oder giftige Gase zu verschließen.

Das hauptsächliche Erkrankungsrisiko neben der dauernden Unfallgefahr war die staubhaltige Luft am Arbeitsplatz. Die Staublunge (Silikose) war die Berufskrankheit.

Zwar nicht der Sicherheit, aber der Sauberkeit wegen gab es die Waschkaue. Die Bergleute zogen untertage Arbeitskleidung an, ihre Tageskleidung wurde an einer Kette unzugänglich an die Decke der Umkleide gezogen. Nach der Ausfahrt gab es Gelegenheit sich zu Waschen, einander in einer Reihe den „Buckel“ zu säubern.